হীরালাল সেন একজন বাঙালি চিত্রগ্রাহক থেকে বাংলা তথা ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া, তাকে ভারতের সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনবিষয়ক চলচ্চিত্রের নির্মাতা বলেও গণ্য করা হয়। সম্ভবতঃ ভারতের প্রথম রাজনীতিক ছবিও তিনিই বানিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে হীরালাল সেন লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগ করার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে একটি জনসমাবেশ চলচ্চিত্র রূপে নিজের ক্যামেরার মাধ্যমে তৈরি করেন। সমাবেশের বিশালতা রেকর্ড করার জন্য, তিনি ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের উপরে ক্যামেরা স্থাপন করেছিলেন যাতে তিনি প্রায় দুই মাইল প্রসারিত বিশাল জনতার পটভূমিতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি-সহ বক্তাদের ছবি তুলতে পারেন।

১৯০৫ সালে, হীরালাল সেন একটি “আমাদের নিজস্ব তৈরি প্রকৃত স্বদেশী চলচ্চিত্র” বিজ্ঞাপন দেন। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তারিখে কলকাতার টাউন হলে সেনের তৈরি “বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ এবং স্বদেশী আন্দোলন” নামক চলচ্চিত্র নথিভুক্ত করা হয় । সমালোচক সমিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এটি ভারতের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র।

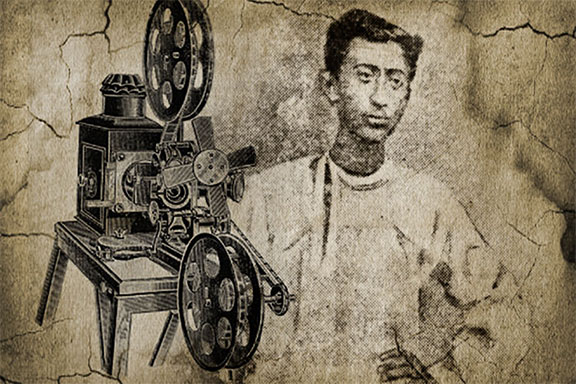

দাদা সাহেব ফালকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক ধরলেও শুরুটা হয়েছিল হীরালাল সেনের হাত ধরেই। হীরালাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনা, এর চর্চা ও বিকাশে অনন্য পথিকৃৎ হীরালাল সেন। তাঁকে বাংলা চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়ে থাকে। ১৮৯৮ সালে কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সিনেমা জগতে প্রবেশ তাঁর। পরবর্তী সময়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন চিত্র প্রভৃতি তৈরির মধ্য দিয়ে বাঙালি হিসেবে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। হীরালাল সেনের জন্ম ১৮৬৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে। তার পিতার নাম চন্দ্রমোহন সেন, মাতা বিধুমুখী। মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। একই সাথে মৌলভী সাহেবের কাছে ফারসী ভাষাও শিখতেন।

১৮৭৯ সালে মাইনর পরীক্ষা পাস করে ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। পরে পিতার সাথে হীরালাল কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হন। আই.এস.সি অধ্যয়নকালে চলচ্চিত্রের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় যবনিকাপাত ঘটে। চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ তরুণ বয়স থেকে। আর এর আকর্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই এই শিল্পমাধ্যমটিতে জড়িয়ে পড়েন। ক্লাসিক থিয়েটারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য তাঁকে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি কিনতে হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে বিদেশ থেকেও তিনি প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং ক্যামেরা আমদানি করেন। ১৯০০ সালে ছোট ভাই মতিলাল সেনকে নিয়ে গড়ে তোলেন ‘রয়্যাল বায়োস্কোপ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সে বছর বিলেত থেকে একজন মুভি ক্যামেরাম্যান কলকাতায় এলে তাঁর কাছে রপ্ত করেন মুভি ক্যামেরা চালানোর কলাকৌশল। এরপর শুরু হয় হাতে কলমে কাজ। সেকালের খ্যাতিমান নাট্যকার, প্রযোজক ও অভিনেতা অমর দত্তের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় জনপ্রিয় বেশ কিছু বাংলা নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য ধারণ করে ১৯০১ সালে কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে তা চলচ্চিত্রের প্রদর্শন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য ধারণ করেও তা প্রদর্শন করেছিলেন হীরালাল। স্বদেশী যুগে তাঁর এসব ছবি গণমানুষের ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিল। রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি থেকে তাঁর বেশ কিছু নাটক ও বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মিত হয়। এভাবেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে নিবেদিতপ্রাণ ও চলচ্চিত্রপ্রেমী হীরালাল সেন অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন।

হীরালালের চলচ্চিত্র তৈরির সৃজনশীল কর্মজীবন ১৯১৩ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। হীরালাল সেন চল্লিশটিরও বেশি শর্ট ফিল্ম তৈরি করেছিলেন। কলকাতায় অমরেন্দ্র দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করা নাট্য প্রযোজনা থেকে তিনি যে ছবিগুলি তৈরি করেছিলেন তার বেশিরভাগই চিত্রিত দৃশ্য। ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে তিনি ভ্রমর, হরিরাজ এবং বুদ্ধদেব সহ ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

তাঁর দীর্ঘতম চলচ্চিত্র ১৯০৩ সালে নির্মিত হয়েছিল এবং এর শিরোনাম ছিল আলিবাবা এবং চল্লিশ চোর। এছাড়াও তিনি কমিশন নিয়ে বেশ কিছু বিজ্ঞাপনচিত্র এবং নিউজফিল্ম নির্মাণ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাবাকুসুম হেয়ার অয়েল এবং এডওয়ার্ডস টনিকের বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র ব্যবহার করেন। ১৮৯৮ সালে, কলকাতার স্টার থিয়েটার সিনেমা প্রদর্শন শুরু করে।

তিনি নিজে ফিল্ম তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কুসুম কুমারীর সাথে হীরালাল সেনের একটি ফলপ্রসূ সম্পর্ক ছিল, তাঁরা স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতেন। হীরালাল সেন তাঁদের সাথে সহযোগিতা করেন এবং ক্লাসিক থিয়েটার দ্বারা নির্মিত তাঁর কিছু নাটকের চিত্রগ্রহণ করেন। প্রথমদিকে, থিয়েটারে স্টেজ শো-এর বিরতিতে এগুলো দেখানো হতো।

হীরালাল সেন এবং তাঁর ভাই মতিলাল বুঝতে পেরেছিলেন যে চলচ্চিত্র ভবিষ্যতের একটি মাধ্যম হতে চলেছে। পরবর্তী সময় হীরালাল সেন জনজীবন, প্রকৃতি, রাজনৈতিক ঘটনা প্রভৃতি নিয়েও চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন।

হীরালাল সেনের পরবর্তী বছরগুলো ছিল হতাশা ও অর্থনৈতিক কষ্টে ভরা। জীবনের শেষ বছরের দিকগুলিতে তিনি এমন কঠিন সময়ের মধ্যে পড়েছিলেন যে তাঁকে তাঁর প্রিয় ক্যামেরাটি একজন সুদগ্রহীতার কাছে বিক্রি করতে হয়েছিল।

আর্থিক কষ্ট এবং স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে বাধ্য হয়ে, তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যবসা বন্ধ করে দেন । এর কিছুদিন পরেই ১৯১৭ সালে সেনের সমস্ত চলচ্চিত্রগুলি দুর্ঘটনাক্রমে এক অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়। অসুস্থ ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়া হীরালাল সেন এই নিষ্ঠুর সংবাদ পেয়েছিলেন যে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির পুরো স্টক যে গুদামটিতে রয়েছে সেখানে আগুন লেগেছে।

অগ্নিকাণ্ড তার তৈরি প্রতিটি চলচ্চিত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং সেগুলির সাথে ভারতের প্রথম দিকের সিনেমার ইতিহাসের অনেক প্রমাণও ধ্বংস হয়ে যায়। এরফলে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন, এবং ১৯১৭ সালের ২৯ অক্টোবর কলকাতায় মারা যান।

হীরালাল সেনের সম্পাদনাসমূহ, Assets of Hiralal Sen

হীরালাল সেনের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ পশ্চিম বঙ্গ চলচ্চিত্র বিভাগ ‘হীরালাল সেন স্মৃতি পুরস্কার’ প্রবর্তন করেছে। ২০ শতকের শুরুতে সেযুগের নীরব চলচ্চিত্রগুলি যেভাবে প্রদর্শিত হতো সেভাবে প্রদর্শনের জন্য কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ একটি উন্মুক্ত মঞ্চ স্থাপন করেছিল।

হীরালাল সেনের মৃত্যুর একদশক পরে হলেও তাঁর জীবনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে একটি চলচ্চিত্র। পরিচালক অরুণ রায় নিজের সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন সেনের জীবনী ইতিহাস। হীরালাল সেনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কিঞ্জল নন্দী। ২০২১ সালে মুক্তি পায় সেই সিনেমাটি।

পরিশেষে বলা যায়, হীরালাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হিসাবে ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

মনোজিৎকুমার দাস, প্রাবন্ধিক, লাঙ্গলবাঁধ, মাগুরা, বাংলাদেশ।