কলকাতা শহরের বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো বছর। তার প্রধান চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষন এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের বয়স ১৮৫ বছর পার করল। আমি বলছি মেডিক্যাল কলেজের কথা। ২০২২ সালের ২০ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠানের বয়স হবে ১৮৭ বছর। এই সময়কালের আগে এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কীরকম ছিল সে সম্বন্ধে স্বভাবতই মন কৌতুহলী হয়। বৈদিক প্রথাঅনুযায়ী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অথবা গ্রীক এবং মুসলমানদের মাধ্যমে আসা য়ুনানি বা আরবীয় চিকিৎসা— এই ছিল এই শহরের চলতি পদ্ধতি। উপরোক্ত দুই পদ্ধতির গভীরতায় সন্দেহ প্রকাশের কোনও সুযোগ নেই কেননা, বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রেও চরক সুশ্রুত এবং হিপক্রেটের জন্য রয়েছে সশ্রদ্ধ আসন। চিকিৎসকদের আচরণবিধি বর্তমানকালেও তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যাচ্ছে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি সংস্কারের অভাবে হয়ে পড়েছিল স্থবির।

এদিকে ভারত জয়ী ইংরেজ শাসককুল অধিকৃত দেশকে শাসনে রাখতে সৈন্য-সামন্ত, পাত্র-মিত্র আমদানি করেছেন অনেক। অথচ তাঁদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক আনতে পারেননি। আবার বিশ্বাস করে দেশীয় মতের চিকিৎসকের হাতেও ছেড়ে দেওয়া যায় না রাজ্য প্রতিনিধিদের। অতএব শুরু হলো চিন্তাভাবনা। কিছু ‘নেটিভ’কে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। এঁরা আসলে হলেন বৃটিশ ডাক্তারদের কমপাউন্ডার। এঁদের প্রশিক্ষণে অবশ্য কোনও সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ছিল না। প্রমোশন এবং উচ্চতর বেতনক্রমের জন্য পরীক্ষায় বসতেন এঁরা। এই নেটিভ চিকিৎসকরা খুব ভাল কাজ করছিলেন বলে এঁদের শিক্ষকরা যখন সুসংবদ্ধ পাঠক্রমের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের আবেদন জানালেন তখন বৃটিশ শাসককুল নির্লিপ্ত থাকতে পারলেন না। সরকারের কাছে মেডিক্যাল বোর্ড আবেদন জানালেন ১৮২২ সালের ৯ মে এবং ২৪ মে-তে পাওয়া গেল অনুমোদন। ২১ জুনের জেনারেল অর্ডার অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের প্রধম মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলো। এই বিদ্যালয়ের কাজ চালু হলো ১৮২৪ সালের অক্টোবর মাসে। শল্যবিদ জেমস জেমিসন হলেন প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট। যে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল তাঁরা বৃত্তি পেতেন মাসে আট টাকা। বড় বড় পণ্ডিতদের দিয়ে পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিজস্ব শব্দ এবং নামের অনুবাদ করা হলো। ১৯২৫ সালে অনুদিত হলো লন্ডন ফার্মাকোপিয়া। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো শুরু হলো। আর উর্দুতে শিক্ষা দেওয়া চলল ক্যালকাটা মাদ্রাসাতে। শিক্ষাক্রম তিন বছরের। প্রথম বছর শেখানো হতো ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, ফার্মাসি এবং মেটিরিয়া মেডিকা। পরবর্তী দু’ বছরে মেডিসিন এবং সার্জারি শিক্ষা দেওয়া চলত। ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্য ছিল নেটিভ হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল, মহামান্য কোম্পানির ডিসপেনসারিতে কাজ করা। আই ইনফারমারি এবং ডিপার্টমেন্ট অব সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ভ্যাক্সিনেশন ফর ক্লিনিক্যাল টিচিং-এ যাওয়াও ছিল অন্যতম কর্তব্য। মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ হতো না তখন। হতো ইতর প্রাণীদের দেহ ব্যবচ্ছেদ। তবে মৃত ব্যক্তিদের ‘পোস্ট মর্টেম’-এর সময় ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা দেওয়া হতো। সঙ্গে চলত চরক সুশ্রুত এবং আরবীয় চিকিৎসক আভিসেনার পদ্ধতির শিক্ষণও। ছাত্র সংখ্যা বেড়ে ১৮২৬ সালে হলো ৫০। দু’জন হিন্দু এবং দু’জন মুসলিমকে নিয়োগ করা হলো সহকারী হিসেবে। প্রতিটি নেটিভ ডাক্তারের পড়ার খরচের জন্য সরকার খরচ দিতেন হাজার টাকা।

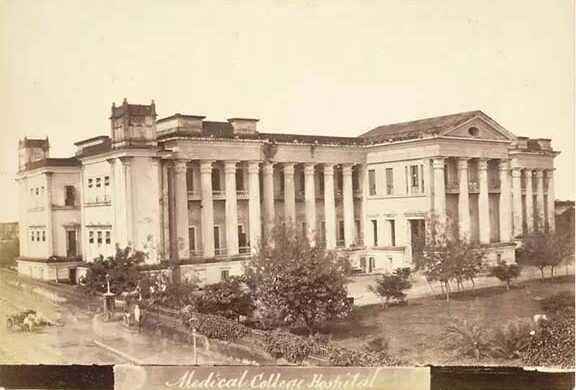

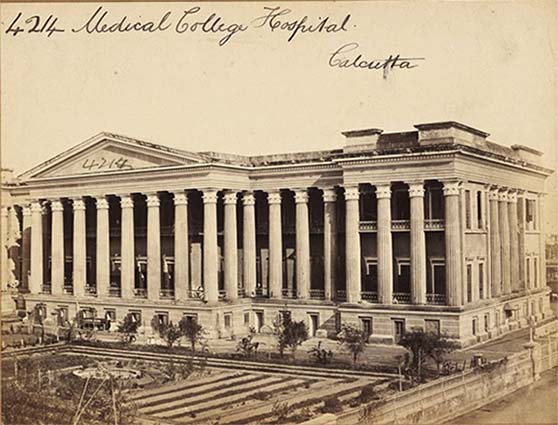

জেমস জেমিসনের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত হলেন ব্রেটন এবং তারপর ডা. টাইটলার। ছাত্রদের উন্নতি দেখে ১৮৩১ সালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল খোলা হয়। বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাবু রামকমল সেন। এই হাসপাতালে ৩০টি বেড ছিল। আট মাসে এখানে চিকিৎসা হয়েছিল ১৫৮ জন আউটডোর রোগীর। কিন্তু ক্রমেই অনুভূত হচ্ছিল অপ্রতুলতা। তাই লর্ড বেন্টিং ১৯৩৩ সালে নিয়োগ করলেন একটি কমিটি। এই কমিটি অবস্থা খতিয়ে দেখে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করলেন ১৮৩৪ সালের ২০ অক্টোবর। এতে প্রশংসা করা হলো দেশীয় ডাক্তারদের কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো বহু অভাবের। সুপারিশ করা হলো শিক্ষাবর্ষ পরিবর্ধন, হাতে কলমে শবব্যবচ্ছেদ, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং আরও অনেক কিছুর পরিবর্তনের। নেটিভ মেডিক্যাল স্কুল বন্ধ করে ভারতীয়দের জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনার সুপারিশও করা হলো। কিন্তু ঘোরতর বিতর্ক চলেছিল শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে। কী হবে সেই মাধ্যম? দেশীয় ভাষা নাকি ইংরেজি? অবশেষে জয় হলো ইংরেজিপন্থীদের। ১৯৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি বেন্টিংক আদেশবেল (জি.ও নং ২৮, ১৮৩৫) সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা ও নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিট্যুশনে চিকিৎসা শিক্ষা বন্ধ করে দেন এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। পেটি কোর্ট জেল যেখানে ছিল সেখানেই শুরু হলো এই মেডিক্যাল কলেজের কাজ। মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন নেটিভ মেডিক্যাল ইনিস্টিট্যুশনের বৈদ্য শ্রেণীর অধ্যাপক। তিনি সংস্কৃত কলেজের আরও দুজন বৈদ্য শ্রেণীর অধ্যাপককে সহকারী হিসেবে নিয়ে নতুন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ব্রামলি সহকারী হিসেবে এইচ এইচ গুডিভ কে নিয়ে। ১৮৩৫ সালের ৫ আগস্ট লুপ্ত হলো সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ। ব্রামলি হলেন অধ্যক্ষ। আর গুডিভ হলেন প্রফেসর অব মেডিসিন অ্যান্ড এ্যানাটমি।

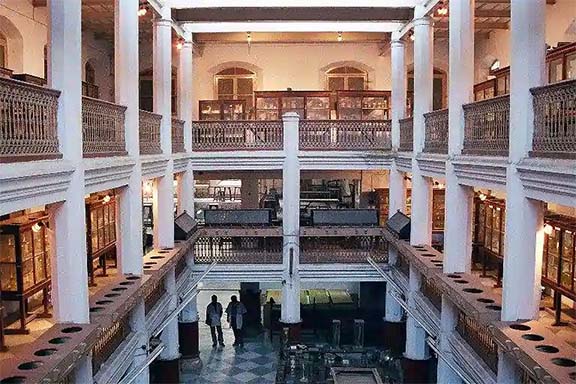

মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ক্লাস শুরু হয় ১৯৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ক্লাস তো শুরু হলো, দরকারি জিনিসপত্র কোথায়? কোথায় লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি? কিছুদিন পরে এ্যানাটমির বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঙ্গে ইংল্যান্ড থেকে এলো দুটি নরকঙ্কাল। দাম ১,৫০০ টাকা। এদুটি এনে দেন বাথগেট কোম্পানি। কঙ্কাল এলো। ডক্টর গুডিভ সেটি রাখলেন লেকচার টেবিলের ওপর। ক্লাসের ছাত্রদের কৌতুহল এবং উদ্দীপনার সঙ্গে পিছুটানও ছিল নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। কেননা সেকালের হিন্দু সমাজ ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। একে কঙ্গাল, তাই বিজাতীর বিধর্মীর! তাকে ছুঁয়ে কাজ — কম বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক নয়! শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারটাতো সামাজিক দিক থেকে রীতিমতো অপরাধের ব্যাপার! তাই পণ্ডিত মধুসূদন যখন ছাত্রদের অ্যানাটমি শেখাতে যান তখন তাঁকে চারজন অতি সাহসী যুবক বেছে নিতে হয়েছিল। তারপর খুব গোপনে ডা. গুডিভের সঙ্গে কলেজের পাশের আউট হাউসে হাজির হয়ে তিনি নিজে শব ব্যবচ্ছেদ করলেন। সংস্কারমুক্ত এই পন্ডিতের দ্বারা কৃত ভারতের মাটিতে উচ্চবর্ণ কর্তৃক সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ এদেশের কুসংস্কার দূরীকরণে প্রথম অস্ত্রোপচারস্বরূপ। স্বর্ণোজ্জ্বল এই দিনটি ছিল ১৯৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি। শল্যসৈনিক ছাত্ররা ছিলেন উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত ও রাজকৃষ্ণ দে। চতুর্থ জনের নাম হারিয়ে গেছে নথিপত্র থেকে। (অনেকে অবশ্য চতুর্থজন হিসেবে নবীনচন্দ্র মিত্রের নাম করেন)। বেথুন সাহেব ১৮৫০ সালে বেলেনোস অঙ্কিত মধুসূদন গুপ্তের একটি চিত্র মেডিক্যাল কলেজকে দান করেন এই দিনটিকে স্মরণ করে।

১৮৪৫ সালে মেডিক্যাল কলেজ ইংল্যান্ডে রেজিস্ট্রি করা হয় এবং পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম এই বছর থেকেই চালু হয়। এই বছরের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা হলো চারজন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত গমন (১৮ মার্চ)। সিপাহী বিদ্রোহের বছর ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলেয়েশন পেল প্রাচ্যের প্রথম মেডিক্যাল কলেজটি। এরপরের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল ১৮৮৪ সালে। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নামের বঙ্গললনা ভর্তি হলেন ছাত্রী হিসেবে ডাক্তারি পড়তে।

অনেকের দানে সমৃদ্ধ এই মেডিক্যাল কলেজ। মতিলাল শীল বিরাট জমি ছাড়াও দিয়েছিলেন তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের দানের সীমা ছিল না। চাঁদা তোলা হয়েছিল নতুন বাড়ি তোলার জন্য। নেওয়া হয়েছিল লটারি কমিটির কাছ থেকে টাকা। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং দিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভূ কৈলাশের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল দিয়েছিলেন ১০ হাজার। রানী স্বর্ণময়ী দিয়েছিলেন জমি এবং দেড় লক্ষ টাকা। টিপু সুলতানের পুত্র প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ১৮৭০ সালে তিপ্পান্ন হাজার আটশ টাকা দেন। দারভাঙার মহারাজার গচ্ছিত টাকা থেকে প্রিন্স অব ওয়েলস দেন নব্বই হাজার টাকা। এছাড়া সাহেবদের দানও কম ছিল না। ডেভিড এজরা ডিটারি ফান্ড (৫০,০০০ টাকা), মিসেস ডি কিং কর্তৃক আনা ফান্ড (১৫,৩০০ টাকা) ইত্যাদির কথা উল্লেখযোগ্য। ছাতুবাবু-লাটুবাবুর নাতি ভূপতি দেব দিয়েছিলেন প্রায় লাখ টাকা।

আজকের মেডিক্যাল কলেজ তার আভিজাত্য ধরে রাখতে পেরেছে। দিনের পর দিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরো আধুনিক হচ্ছে এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি। প্রত্যেকদিন হাজার হাজার মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে দূরদূরান্ত থেকে হাজির হন মেডিক্যাল কলেজে। করোনা মহামারি কালেও এই স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানের কাজ প্রশংসার দাবি করে।